腎ぞうの位置は両手を腰にあてたあたりにあります。左右に1つずつあり、ソラマメのような形をしています。大きさは握りこぶしくらいで、重さは1つ約150グラムです。

腎ぞうには「ネフロン」という、ろ過装置があります。ネフロンは「糸球体」と呼ばれる多くの毛細血管の束と、その糸球体から続く細長い管の「尿細管」からできています。腎ぞうには心拍出量の約25%以上の血液が流れ込み、その血液は糸球体でろ過され、尿細管で必要な物質を再吸収し、体に不要な老廃物を尿として排泄する役割を持っています。

| 腎ぞうには主に大きく分けて二つの働きがあります。「尿を作る」ことによって尿毒症の原因となる老廃物を排泄したり、体の水分や体液のバランスを調整します。また、「ホルモンを作る」ことによって体に必要な要素を整えています。 |

|

慢性腎不全とは長い時間をかけて腎ぞうの機能が低下し、回復しなくなる状態のことです。病状が悪化するにつれて体内に毒素がたまる「尿毒症」といわれる状態になり、末期腎不全になると透析療法や腎ぞう移植手術が必要となります。一度失われた腎ぞうの機能はほとんど回復しませんので、早めに対策を立て、それ以上に症状を悪くさせないことが大切です。

※主な症状:

頭痛、食欲低下・吐き気、むくみ、呼吸困難・意識障害・出血傾向、だるさ・貧血

その他、〔心血管症状〕心臓肥大による心膜炎・高血圧による心不全、〔高カリウム血症〕血液中のカリウム濃度の上昇による不整脈・心停止

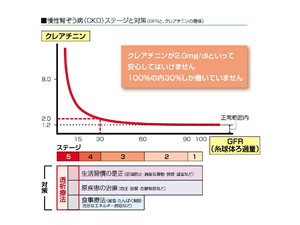

腎ぞうの働きについて血液検査でわかるクレアチニンと、最近ではGFR(糸球体ろ過量)という値をもとに腎ぞう病のステージと対策を考えます。(GFRは性別・年齢・クレアチニンの値で推算することができます。)早い時期からの対策として「生活習慣の是正」「原疾患の治療」「食事療法」を行うことが重要です。

“新しい国民病”として「慢性腎ぞう病(CKD)」が注目されています。これは腎障害(たんぱく尿・血尿)や腎機能が低下している透析予備軍のことで、腎機能を低下させるもっとも大きな要因の「生活習慣病の増加」により、慢性腎臓病の患者さんが増えているといわれています。つまりメタボリックシンドロームや生活習慣病の発症率の高い人ほど慢性腎ぞう病になりやすいのです。

※慢性腎ぞう病は腎障害の有無と糸球体ろ過量の値で腎機能の重傷度を診断します。

慢性腎ぞう病になると心筋梗塞や心不全、脳梗塞などの血管系合併症(CVD)が発生しやすくなり、腎臓の機能が低くなればなるほどその確率も高まります。透析導入前の時点で心血管系合併症になり、それが原因で亡くなる場合も多いともいわれています。また、病気が進むと骨の代謝に異常が生じることも多くなり、骨が折れやすくなるなどのリスクも高まります。慢性腎ぞう病を早期に発見し治療することで合併症を防ぎましょう。

慢性腎ぞう病の患者さんで腎機能が低下して、透析や腎臓移植を考えなければならない末期腎不全になるまでの期間を「保存期腎不全」と呼んでいます。さまざまな自己管理に取り組み、末期腎不全になるのを少しでも遅らせましょう。

病気の進行を抑え、腎ぞうに負担をかけないためには「たんぱく制限」を始める時期も大切です。健康な人でも血糖や血圧管理、生活習慣の是正は必要です。また、保存期腎不全の患者さんのたんぱく制限は、GFR値が30未満を目安として始めます。ただし、原疾患が糖尿病の患者さんはたんぱく尿が出現したら始めましょう。

食事療法の基本は「たんぱく制限」と「適正エネルギーの摂取」、そして「減塩」です。たんぱく質は体内に必要なアミノ酸になりますが、必要以上に摂ると腎ぞうに負担をかけてしまいます。低たんぱく食を上手に利用し、糖質と脂質をバランスよく摂り、十分なエネルギーを摂取しましょう。食事療法は自分で判断せず担当医師と相談して決めましょう。

保存期腎不全では生活習慣の改善を心がけ、アルコールを控えて禁煙し、適度な運動で肥満を防止しながら血圧の管理をすることが重要です。運動で体力を維持し、生活の質(GOL)の向上へとつなげましょう。肥満防止は心血管系合併症(CVD)の予防にもなりますので、無理をせず、医師やトレーナーに相談してください。

慢性腎炎や糖尿病、高血圧、貧血などが原因となる病気を治療することは非常に重要です。特に血圧の管理は、きちんと行うことで慢性腎ぞう病の進行を遅らせることができます。さまざまな合併症の治療により残った腎臓の機能を温存し、腎不全への進行を遅らせます。お薬は指示どおりに服薬しましょう。飲み忘れた場合には医師に報告しましょう。報告しないと医師が薬が効いていないと誤解して、必要以上の薬を処方してしまうことにもなりかねません。

腎ぞう病の治療には、患者さんとかかりつけの医師、腎ぞうの専門医との連携が非常に有効です。かかりつけ医は患者さんの体調をよく知っていますので、腎ぞうの状態が悪くなったら腎臓専門医と協力して早期発見と早期治療につなげていきます。

「腎ぞうの手帳(抜粋)」を見て自己管理を行いましょう 「腎ぞうの手帳(抜粋)」を見て自己管理を行いましょう

「腎ぞうの手帳」の抜粋を掲載しております。

自己管理にお役立てください。

監修:寺田典生先生 高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科教授

湯浅健司先生 医療法人 尚腎会 高知高須病院院長

|